Il y a maintenant quasiment 15 ans, j'avais écrit quelques notes avant et après la pose de mon premier pace maker. Par je ne sais quel miracle, alors qu'elles étaient stockées sur une disquette (vous savez, les trucs plats qu'on insérait autrefois dans les ordinateurs) méticuleusement cachée par mes soins là où elle n'aurait jamais dû se trouver, j'avais pu les retrouver dans leur format d'origine et les livrer ici-même à votre intraitable lecture. Enfin, quand je dis miracle, peut-être aurais-je pu également les détruire...

Aujourd'hui, en février 2006, l'assassin revient sur les lieux du crime et vous propose un petit compte-rendu de ces 24 heures que je viens de passer en clinique. Et bien conscient du caractère bénin de l'intervention chirurgicale que j'ai subie, je ne me laisserai pas aller à quelque apitoiement que ce soit sur un sort que, finalement, des centaines de millions d'individus de par le monde envieraient probablement à juste titre.

Et puis... il a dû encore se passer tout un tas de choses horribles ici et là depuis lundi... Alors, oui je sais, tout cela est certainement très égocentrique. Tant pis, j'assume ! J'écris aussi pour ne pas oublier.

Selon toute probabilité et si j'en crois les éminents spécialistes qui se sont penchés sur mon cas, la durée de vie de ce nouveau stimulateur est estimée à 15 ans, tandis qu'il faudra envisager un changement de la sonde dans 10 ans. Je vous donne dès à présent rendez-vous en 2016 pour le troisième volet de ces aventures, que je rassemblerai probablement dans un somptueux coffret avec bonus et textes inédits. J'en ouvrirai la souscription vers 2012.

Enfin, je vous avertis que le style de ces notes sera plus concis qu'à l'habitude, car j'ai privilégié le témoignage en quasi « direct live ». Point trop de parenthèses, peu de digressions, mais plutôt une suite d'impressions et de faits reproduits au plus près de leur vérité.

Et je dédie ce texte modeste à ma petite femme qui, nonobstant un emploi du temps surchargé et une importante réunion, a réussi le tour de force d'être présente lundi après-midi et une bonne partie de la journée de mardi, adoucissant ainsi ces heures grises comme le mur de ma chambre d'hôpital. Miracle de la Saint-Valentin ?

A vous Cognacq-Jay, à vous les studios. *******

Salle d'attente au service des entrées de la polyclinique. Je regarde mes voisins. Que des vieux. Je n'ai rien contre les personnes âgées, notez-le bien, sauf quand elles vont dépenser leur retraite dans les casinos, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est cette impression d'être arrivé là un peu en avance, comme quand j'étais gamin, à l'école ou au collège, plus jeune que les autres. Puis vient mon tour. Questions rituelles posées par une opératrice qui ne quitte pas son écran des yeux. Et lorsqu'elle édite les planches d'étiquettes qu'elle ira coller un peu partout et qui me suivront pendant 24 heures, elle s'aperçoit qu'elle a fait une grosse erreur d'orthographe sur mon nom. C'est bien, je ne suis même plus sûr que c'est de moi qu'on va s'occuper. Je vais devoir expliquer à chaque fois que nécessaire que : non, je ne suis pas monsieur Untel, oui l'erreur a été signalée et corrigée malgré les ratures manuscrites sur les documents. Et puis qu'est-ce j'y peux moi, c'est pas mon problème après tout.

*******

Etonnement général quand j'annonce que je ne veux pas de télévision dans ma chambre, comme si j'étais un être anormal. Et pour achever mon portrait de gars bizarre, non, je ne veux pas de téléphone non plus.

*******

Deux amis sont là dans la salle d'attente, Jean-Philippe et Gilles. Ce dernier doit lui aussi passer sur le billard car il souffre de calculs rénaux. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais la réputation d'un as du calcul mental. Je découvre ainsi que d'autres voies sont ouvertes aux mathématiciens.

*******

Une hôtesse nous guide dans ma chambre, au numéro 435. Propreté, murs gris, vue sur un paysage plutôt sinistre – au loin, la zone commerciale dite du Champ-le-Boeuf – froideur du mobilier, température ambiante élevée. Finalement, rien n'a vraiment changé depuis mes dernières incursions dans l'univers hospitalier.

*******

A peine installé, deux infirmières me rendent une première visite. Elles promènent avec elles un matériel roulant dont je ne tarderai pas à m'apercevoir qu'elles ne peuvent plus se passer. Je glisse mon doigt dans une sorte de pince à linge électronique, on me plante quelque chose dans l'oreille et on emballe mon biceps (enfin, ce qu'il en reste) dans le gros coussin gonflable servant à mesurer la tension. Tout le reste est automatique, l'intervention humaine n'est plus requise et je peux lire non seulement ma tension, mais aussi la température de mon corps et mon pouls (52 pour la première mesure). Mais j'ai surtout la nostalgie de cette époque où l'infirmière prenait le temps de s'asseoir au bord du lit, de vous enserrer délicatement votre poignet de sa main en regardant sa montre, avant qu'elle ne vous dépose délicatement un thermomètre sur votre table de chevet. Tout est désormais plus calibré, un peu froid tout de même. Je m'efforce de plaisanter avec ces charmantes dames qui exercent leur métier avec application et simplicité...

*******

Une autre infirmière, itinérante celle-là, entre dans la chambre pour un prélèvement sanguin à des fins d'analyse. Elle a la voix rauque, elle empeste le tabac quand elle parle. Une fois ses trois flacons étiquetés et rangés dans un sac, elle repart. Le rationalisme appliqué au domaine de la santé limite considérablement les échanges humains.

*******

Beurk ! Le repas qu'on me propose est innommable... Une purée au goût de plastique dans laquelle baigne un morceau de viande insipide dont on peut supposer qu'il s'agit d'une sorte de jambon cuit et coupé assez épais. Et pour finir, un petit pot d'un flan industriel très sucré. Malgré la faim qui me tenaille, j'ai du mal à terminer. Une cuisine beaucoup moins avenante que le nom de la société qui la commercialise... Et dire que ne pourrai rien avaler avant demain midi.

*******

Le docteur D. me rend une première visite durant mon repas et, voyant ma mine déconfite devant la torture qu'on m'inflige, me raconte ses démêlés avec une saumonette tout aussi immangeable, voici quelques années, ici même lorsqu'à son tour il était temporairement devenu un patient. Et puisque j'en ai terminé avec mon festin, il m'invite à le suivre dans son service pour quelques menus contrôles.

*******

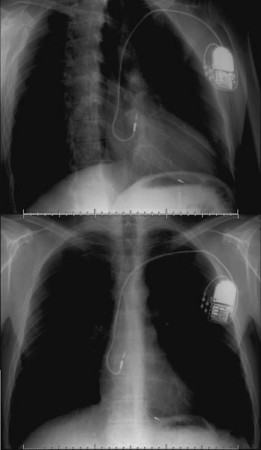

Malgré toutes ses tentatives, le docteur D. ne parvient pas à ramener à la vie mon stimulateur définitivement hors service. Il m'explique qu'il lui est déjà arrivé de vérifier qu'après une interruption, la batterie d'un pace maker peut se recharger un peu, permettant à ce dernier de se remettre en route. Mais non, rien n'y fait, le mien est mort, bien mort. Et pour disposer du maximum d'informations, il demande qu'on me fasse deux radios dans la pièce voisine. Poitrine collée à la vitre – toujours trop froide – je me tords le cou pour adhérer au mieux. Très obéissant, j'arrête de respirer quand on m'en intime l'ordre et je pense à ce petit papy qui me racontait il y a bien longtemps qu'il avait failli imploser en attendant que le manipulateur en radiologie l'autorise à respirer une fois son cliché en boîte. Autorisation qu'il attend peut-être toujours, si par bonheur il est toujours en vie.

*******

En attendant le développement des clichés, je m'assois dans la salle d'attente et, soucieux de ne pas perdre mon temps, me plonge dans une revue qui m'annonce que je vais tout savoir sur le nouveau système de la Bill Gates Company. Quelle n'est pas ma déception lorsque je me rends compte que le canard est certifié 5 ans d'âge et me présente en fait les grandes lignes de... Windows XP. C'est bon, je connais ! J'aurais dû faire attention aussi, c'était vraiment pas normal cette publicité en quatrième de couverture proposant un ordinateur dont le prix était annoncé en francs...

*******

Le docteur D. est en admiration devant les deux radios qu'il scrute avec un plaisir non dissimulé. Il me promet de les scanner et de me les envoyer au plus vite par e-mail. Aurait-il deviné que j'ai des lecteurs, avides de tout savoir sur les charmes de la stimulation électrique ? Et que j'allais m'empresser de leur donner à voir ce beau spectacle ?

*******

Remonté dans ma chambre, je passe une soirée très calme, à l'abri de mon iPod. Je commence par deux émissions que j'ai « podcastées » sur France Culture et France Inter : Répliques et Le masque et la plume. Cette dernière est consacrée au cinéma et, plus exactement, au palmarès des auditeurs de l'émission qui couronne cette année le réalisateur Jacques Audiard pour son film... non, ce n'est pas une blague : « De battre mon coeur s'est arrêté ». C'est malin, ça...

*******

Je consacre la deuxième partie de ma soirée à un exercice dont j'ai largement abusé lorsque j'étais adolescent : lecture et musique. Devant mes yeux, le bouquin de Denys Podalydès, « Scènes de la vie d'acteur ». Une écriture remarquable, concise, inventive et la narration de tous les doutes d'un acteur, sur scène, dans les coulisses, pendant le tournage d'un film. Un vrai plaisir de lecture – le livre est agréable au toucher, ce qui ne gâte rien – même si l'atmosphère finalement assez étouffante qui se dégage de ces pages peut facilement vous dissuader de vous lancer dans le métier d'acteur... Dans les oreilles, deux albums de Traffic : « The low spark of high-heeled boys » (1971) et « Shoot out at the fantasy factory » (1973). Deux disques où la voix magnifique de Stevie Winwood est comme l'illumination permanente d'une musique chaleureuse où se mêlent avec bonheur la scansion du piano, les effets sonores appliqués à un saxophone ténor et une guitare presque douloureuse. A l'écoute de ces deux disques, je suis comme pris d'un vertige. Je me retrouve instantanément à l'époque où je les avais découverts – grâce à mon frère, une fois encore, j'avais 13/15 ans – et j'ai instantanément la perception du temps qui a filé à la vitesse de l'éclair, je suis plongé 35 ans en arrière, j'ai l'impression de n'avoir rien vu passer. Je suis redevenu l'enfant ayant revêtu un costume d'adulte et je me projette en avant, je me vois déjà au seuil de ma vie, trop tard, trop vite, rien qu'en fermant les yeux. Alors je me dis que chaque seconde compte, qu'il faut demeurer très attentif à ceux qui nous entourent, il faut écouter, goûter chaque instant.

*******

22h30 : l'infirmière de nuit entre assez brusquement dans ma chambre, comme elle doit le faire dans toutes les chambres. Elle est souriante et me dit qu'elle est l'infirmière de nuit. Surtout, elle me confirme que mon opération est bien planifiée demain matin à 8h30 et qu'à partir de minuit, je ne dois plus ni boire ni manger. Elle m'inflige le même traitement que ses collègues, note tout scrupuleusement sur la feuille à mon nom, avec la faute d'orthographe. Bonne nuit !

*******

Juste avant que j'éteigne la lumière, Saxoman m'envoie un SMS pour me souhaiter bonne nuit et bon courage pour demain.

*******

6h30 : l'infirmière de nuit entre en trombe dans ma chambre. Elle va quitter bientôt son service et me demande si j'ai bien dormi. Oui, bof, pas trop, il fait trop chaud ici. Tension, température, pouls, l'appareil clignote, émet une série de bips. Comme hier. Elle me donne les consignes essentielles : prendre une douche (ah bon ? Mais j'en ai déjà pris une hier soir ! Oui, mais, il faut prendre une douche...), enfiler cette redoutable chemise longue fendue à l'arrière qui vous donne un air absolument ridicule, les fesses à l'air, quand, après moult efforts, vous avez péniblement réussi à l'attacher au moyen du bouton pression. Et puis... je dois attendre qu'on vienne me chercher.

*******

Je patiente en musique : « Deja vu all over again » de John Fogerty et, dans un registre totalement différent, « Momentum » du saxophoniste Joshua Redman. Une bonne cure énergétique, très contrastée. D'un côté, un rock simple et éternel, de l'autre, un jazz qui se tourne vers des atmosphères plus avant-gardistes en proposant un répertoire qui mélange les genres : Led Zeppelin côtoie Ornette Coleman !

*******

8h10 : c'est un brancardier qui, cette fois, s'annonce dans ma chambre ! Fini de rigoler, cette fois, faut y aller. Nous voilà partis pour une petite promenade, moi confortablement installé dans mon lit, lui pilotant l'engin et pestant contre les différents obstacles qui ne manquent pas de se présenter. Il y a là, par exemple, un fauteuil roulant vide de tout occupant. N'importe quoi ! Un fauteuil roulant, on en a besoin et on est assis dessus, sinon, ça ne sert à rien ! Nous descendons quatre étages et là, nous arrivons en un lieu qui évoque un peu un garage dont je serais la voiture amenée là pour une petite révision. Je suis très intrigué par la bonne douzaine de lits vides qui attendent. Je suis le seul être humain et, bien que livide moi aussi, je m'amuse à m'imaginer que ces couchages abandonnés ont été déposés là après quelques interventions chirurgicales manquées. C'est vrai, on ne peut pas gagner à tous les coups. La musique de John Fogerty trotte dans ma tête et va m'accompagner jusqu'au bout. Thank ya John !

*******

Je suis maintenant dans un couloir où circulent un grand nombre de Schtroumpfs mâles et femelles : ils sont habillés de bleu, portent des chapeaux et des chaussures en papier blanc. Ils sont souriants et me disent tous bonjour, arborant un franc sourire. Je suis leur gagne-pain.

*******

Un Schtroumpf différent vient me parler. C'est mon anesthésiste. Il m'explique qu'il va m'injecter je ne sais trop quoi mais que tout ceci est anodin, que l'intervention sera de courte durée. Il se lance aussi dans une longue explication visant à me faire comprendre que le docteur D. ne changera pas ma sonde et que, par conséquent, sa charge anesthésique sera moins puissante. Je suis d'accord avec lui, n'ayant pas la possibilité de penser quoi que ce soit d'autre.

*******

Ah ! La salle d'opération ! Enfin ! Comme toujours, l'air ambiant est frisquet et les deux charmantes dames qui vont s'occuper de moi avancent masquées (tandis que moi, mesdames, je vous rappelle qu'on m'a contraint à me promener les fesses à l'air...) et me posent quelques questions d'usage : est-ce que je fais des allergies ? Spontanément, je réponds : « au travail... » mais cette information leur étant de peu d'utilité, je me vois dans l'obligation de leur confesser que, non, je ne me connais pas vraiment d'allergie. Et pour se venger, les garces me rasent la moitié de la poitrine.

*******

Panique à bord ! Le docteur D., qui vient de faire son entrée, ne parvient pas à mettre la main sur LE pace maker qu'il a mis de côté pour moi, en prenant soin de bien le ranger non sans avoir écrit sur la boîte mon patronyme en toutes lettres. D'un seul coup, la ruche s'agite, l'une téléphone pour savoir où peut bien avoir été caché le précieux objet, l'autre se remémore le prénom de celle qui, hier, était sensée l'avoir rangé. Le docteur D. s'esquive, visiblement contrarié, avant de revenir, triomphant, une boîte à la main : « Je l'ai !!! ». C'est bon les amis, vous pouvez me piquer. N'empêche, j'ai beau fanfaronner... je sens qu'un début de stress me gagne !

*******

L'intervention aura duré un peu plus d'une demi-heure, et bien que n'ayant jamais fermé les yeux, je soupçonne mon Schtroumpf endormeur de ne pas seulement m'avoir injecté un antibiotique et un anti-douleur !!! J'ai probablement perdu un tantinet la conscience exacte de ce qui m'arrivait. Je me souviens d'avoir entendu le Docteur D. dire que le nouveau pace maker était légèrement plus petit que le précédent, je l'entends expliquer à ses assistantes le raccordement à la sonde, je suis certain de lui avoir demandé s'il n'était pas en train de me recoudre. Mais tout s'est passé pour moi dans un flou cotonneux, avant que l'on ne me parque dans un autre grand garage appelé « Salle de réveil ».

*******

Des bips en permanence, des malades qui toussent, d'autres auxquels on retire un tube enfoncé dans la gorge, le chant des infirmières qui essaient de les réveiller. Voilà ce qu'est une salle de réveil... dans laquelle je suis arrivé, très bien réveillé, mais où je commence tout doucement à m'endormir. On m'a branché un tube d'oxygène dans le nez, on me le retire un peu plus tard avant de déplacer mon lit qui va partir pour le voyage de retour dans ma chambre (tiens, c'est bizarre, je suis certain que le docteur D. voulait me voir juste après...). J'aperçois Gilles qui, lui aussi, se réveille. Je l'appelle mais, sans lunettes, il ne voit rien et ne me reconnaît pas. Une des infirmières pousse un coup de gueule contre un médecin, je l'entends dire : « Je vais me le faire, s'il continue... ». Pas contente, la demoiselle, vraiment pas !

*******

A peine remonté dans ma chambre, mes infirmières viennent s'occuper de moi, suivies par leur appareillage de contrôle. Il y a cette fois une nouveauté : je dois noter ma douleur de 0 à 10. Ah bon ? « Oui, 0 c'est pas de douleur, 10 c'est une douleur insupportable ! ». Bon, ben, disons... 1,596 alors ! Evidemment, ma réponse ne leur convient pas. « Bon, je note 2 alors. Comme ça, quand je reviendrai tout à l'heure, je saurai que si vous me dites 3, c'est que votre douleur sera plus forte tandis que si vous me dites 1, c'est que vous aurez moins mal ». Voui voui voui... ça sent la norme ISO 9002 à plein nez, votre calcul d'intensité du bobo... C'est incroyable ce que les relations sont simplifiées de nos jours : avant, les personnels vous parlaient à la troisième personne du singulier, maintenant, elles vous lisent un questionnaire !

*******

Ma petite femme fait son entrée dans la chambre en compagnie d'un brancardier ! La pauvre, elle était arrivée depuis un bout de temps quand on lui a dit que j'étais déjà parti pour un contrôle chez le Docteur D. chez lequel elle s'est rendue aussitôt sans m'y trouver puisque j'étais en salle de réveil avant que, par erreur, on me remonte directement au numéro 435. Vous me suivez ? Non ? Pas grave, j'ai moi-même mis un bon bout de temps avant de comprendre les mystères de la communication hospitalière. Tout ce que je sais, c'est que je dois effectuer une nouvelle promenade dans mon lit, car mon médecin préféré veut procéder aux premiers contrôles. En voiture, Simone !

*******

Je retrouve le docteur D., qui se trouve en compagnie de deux commerciaux de l'entreprise Medtronic qui a fabriqué mon pace maker. J'ai à peine droit à un bonjour, mais je comprends bien que je ne suis pas leur centre d'intérêt. Ils sont là pour vendre leur matériel, en expliquer tous les avantages et surtout, montrer le fonctionnement du logiciel de pilotage et de contrôle de mon stimulateur. Cette drôle d'impression, soudain, de ne plus exister. Elle, tailleur rose bonbon, genre Bimbo des claviers ; lui, en retrait, les mains dans les poches, genre vivement qu'on aille manger.

Heureusement, le docteur D. est un être humain pas comme les autres et, lorsqu'il apprend que ma femme ne pourra pas venir me chercher et que j'envisage de rentrer chez moi en taxi, il m'annonce comme un cycliste victorieux qu'il se fera un plaisir d'être mon chauffeur en fin d'après-midi et que, cerise sur le gâteau, il me conduira dans un véhicule de 50 ans !!!

*******

Coup de téléphone à ma mère car je sais qu'elle doit se ronger les sangs. Un autre à La Fraise qui pensait venir me voir dans l'après-midi au cas où je ne pourrais pas quitter la clinique ce soir. Mais tout se déroule comme prévu, je rentrerai bien en fin d'après-midi. Un échange de SMS avec mon frère aussi, nous parlons de musique, pour ne rien changer aux bonnes habitudes.

*******

Je redoute le repas qu'on va me servir et, en attendant, j'écoute « Ca se bouffe pas, ça se mange », l'émission de Jean-Pierre Coffe sur France Inter consacrée cette semaine aux fours à micro-ondes. Ou pourquoi il vaut mieux être ingénieur en génie des particules et spécialiste des champs électro-magnétiques pour bien comprendre tout ce qui se passe quand on n'a pas trouvé mieux pour réchauffer son bol de café...

*******

J'espère qu'en plus, mon plateau-repas n'a pas été réchauffé au four à micro-ondes, après tout ce que je viens d'entendre... Taboulé à l'Orientale, Sauté de porc à la Flamande... Une invitation au voyage qui ne vaut que sur le petit menu imprimé. Car pour le reste, tout cela est d'une tristesse... Je mange sans conviction, j'attends d'être chez moi pour retrouver le vrai goût de la nourriture.

*******

Ma cicatrice me fait mal, et depuis que j'ai essayé de me lever, un mal de crâne s'est agrippé à mes tempes. Je me déplace avec une certaine prudence car les premiers mouvements me font un peu vaciller. J'attends mon second contrôle.

*******

Le téléphone sonne, je dois descendre pour l'ultime vérification avant ma sortie de clinique. Cette fois, j'y vais par mes propres moyens, et comme j'ai mémorisé le parcours depuis ce matin, je n'ai aucun mal à trouver mon chemin. Le docteur D. m'attend avec l'un de ses collègues, le docteur K. Tous deux s'exercent au pilotage de mon pace maker avec le logiciel qui leur a été présenté quelques heures plus tôt par les deux joyeux drilles entrevus quelque temps plus tôt. Je devine, aux vibrations que je ressens, que tous deux testent différents modes de stimulation, dont certains sont franchement désagréables. Mais une fois les réglages effectués, en guise de récompense, j'ai droit à un nouveau carnet de « porteur de pace maker ». Plus fort encore : étant le premier porteur de ce modèle de pace maker, j'assiste à sa naissance informatique. Le voici désormais intégré à la base de données de la clinique.

*******

L'heure de la sortie est maintenant proche, il ne me reste plus qu'à me soumettre à quelques formalités administratives avant de rejoindre celui qui s'est désigné comme mon chauffeur. Une fois réglés les 11€ exigés en contrepartie du privilège de la chambre seule, la secrétaire me fait remarquer que je suis entré à 16h44 et que je sors à 16h43 !!! Je quitte les lieux et rejoins mon bienfaiteur. Sur mon chemin, j'ai cru deviner que la vieille Panhard noire qui trône fièrement sur un emplacement réservé aux médecins serait le véhicule dans lequel je rentrerai chez moi. Très impressionnant !

*******

La fenêtre du conducteur est restée ouverte, mais les portes sont bien fermées à clé. Le Docteur D. me présente son carrosse – c'est bien la Panhard noire ! – dont il exhibe fièrement la carte grise sur laquelle je peux lire que la première immatriculation remonte au 16 décembre 1957. Cette voiture, banquette à l'avant, sans ceintures de sécurité, qui empeste l'essence, est plus âgée que moi ! Je taquine son conducteur en lui faisant remarquer que, décidément, il aime les records de longévité. Après avoir maintenu en vie mon premier pace maker durant 15 ans (âge très respectable pour un stimulateur), chercherait-il à battre un autre record en pilotant ce véhicule qui tousse, crache, cale mais roule quand même ? Je me demande à quoi nous pouvons ressembler, lui et moi, vus de loin... Un improbable attelage, unis par une complicité réelle.

*******

Je rentre chez moi, j'ai mal à la tête, mal à la poitrine. Je me couche très vite en me disant qu'une fois la douleur effacée, une fois la cicatrice bien refermée, je serai en route pour de nouvelles aventures, prêt à tourner une page de 15 ans, mon pace maker et moi ! J'ai envie de courir, de nager, de passer de bons moments avec les miens et de m'efforcer de les goûter au mieux quand ils se présenteront. La vie quoi... trop courte pour ne pas la savourer.

Forcément – tout cela va vous paraître répétitif – c'est mon frère qui m'avait fait découvrir ce groupe américain dont la musique, bourrée d'énergie jusqu'à la gueule, reposait sur un savant cocktail alliant la précision d'un trio de souffleurs hors pair (James Pankow, Lee Loughnane et Walter Parazaider), la rage électrique d'un guitariste exceptionnel (Terry Kath), l'élégance presque british d'un pianiste arrangeur (Robert Lamm) et les incursions plus « variétés » du bassiste chanteur Peter Cetera... auxquels on ne manquera pas d'ajouter l'excellent batteur et inventif percussioniste Danny Seraphine. Avec Chicago et ses sept musiciens, on naviguait dans l'océan d'une musique où les influences du jazz venaient se fracasser avec bonheur sur le blues et le rock, un régal pour toute oreille avide de brassage et de mariages heureux. Avec Chicago (qui s'appelait à l'origine Chicago Transit Authority, nom de la compagnie de transport de la ville), on était servi... et bien ! Le groupe alignait des albums doubles, identifiables facilement par un numéro qui leur servait de titre : trois monuments pour commencer avant de nous servir une somme live sous la forme d'un... quadruple trente-trois tours (aujourd'hui réédité avec une heure de musique supplémentaire, je dis cela au cas où...). Tout ceci entre 1967 et 1971, quatre années d'une productivité phénoménale et de succès mondiaux dont les plus célèbres furent « Questions 67 and 68 » et « 25 or 6 to 4 ». Mais surtout, je crois maintenant pouvoir affirmer que c'est avec Chicago que j'ai pu faire entrer les sonorités du jazz dans mon propre univers. Jusque là, la musique s'appelait rock, elle devait être guitare, basse et batterie, parfois piano aussi. Mais j'étais peu sensible aux appels de la trompette, du trombone, de la flûte ou du saxophone ! Etonnant quand on sait que mon propre fils est saxophoniste et que, peut-être, sa vocation est en partie née du fait que depuis sa naissance, il a dû subir des heures et des heures durant lesquelles John Coltrane était au centre de bien des explorations. Mais oui, j'en suis sûr maintenant, c'est avec Chicago que ces instruments sont devenus pour moi de vrais compagnons de route...

Forcément – tout cela va vous paraître répétitif – c'est mon frère qui m'avait fait découvrir ce groupe américain dont la musique, bourrée d'énergie jusqu'à la gueule, reposait sur un savant cocktail alliant la précision d'un trio de souffleurs hors pair (James Pankow, Lee Loughnane et Walter Parazaider), la rage électrique d'un guitariste exceptionnel (Terry Kath), l'élégance presque british d'un pianiste arrangeur (Robert Lamm) et les incursions plus « variétés » du bassiste chanteur Peter Cetera... auxquels on ne manquera pas d'ajouter l'excellent batteur et inventif percussioniste Danny Seraphine. Avec Chicago et ses sept musiciens, on naviguait dans l'océan d'une musique où les influences du jazz venaient se fracasser avec bonheur sur le blues et le rock, un régal pour toute oreille avide de brassage et de mariages heureux. Avec Chicago (qui s'appelait à l'origine Chicago Transit Authority, nom de la compagnie de transport de la ville), on était servi... et bien ! Le groupe alignait des albums doubles, identifiables facilement par un numéro qui leur servait de titre : trois monuments pour commencer avant de nous servir une somme live sous la forme d'un... quadruple trente-trois tours (aujourd'hui réédité avec une heure de musique supplémentaire, je dis cela au cas où...). Tout ceci entre 1967 et 1971, quatre années d'une productivité phénoménale et de succès mondiaux dont les plus célèbres furent « Questions 67 and 68 » et « 25 or 6 to 4 ». Mais surtout, je crois maintenant pouvoir affirmer que c'est avec Chicago que j'ai pu faire entrer les sonorités du jazz dans mon propre univers. Jusque là, la musique s'appelait rock, elle devait être guitare, basse et batterie, parfois piano aussi. Mais j'étais peu sensible aux appels de la trompette, du trombone, de la flûte ou du saxophone ! Etonnant quand on sait que mon propre fils est saxophoniste et que, peut-être, sa vocation est en partie née du fait que depuis sa naissance, il a dû subir des heures et des heures durant lesquelles John Coltrane était au centre de bien des explorations. Mais oui, j'en suis sûr maintenant, c'est avec Chicago que ces instruments sont devenus pour moi de vrais compagnons de route... vous venez de publier le dix-neuvième opus d'une formation dite « institutionnelle », l'Orchestre National de Jazz, dont les 20 années d'existence ont vu se succéder, si mes comptes sont exacts, huit directeurs. Après François Jeanneau, Antoine Hervé, Claude Barthélémy (à deux reprises), Denis Badault, Laurent Cugny, Didier Levallet et Paolo Damiani, vous voici à la tête d'un orchestre réjouissant dont la récente production discographique me ravit à plus d'un titre !

vous venez de publier le dix-neuvième opus d'une formation dite « institutionnelle », l'Orchestre National de Jazz, dont les 20 années d'existence ont vu se succéder, si mes comptes sont exacts, huit directeurs. Après François Jeanneau, Antoine Hervé, Claude Barthélémy (à deux reprises), Denis Badault, Laurent Cugny, Didier Levallet et Paolo Damiani, vous voici à la tête d'un orchestre réjouissant dont la récente production discographique me ravit à plus d'un titre !

Durant plusieurs étés consécutifs, pendant la deuxième quinzaine de juillet plus exactement, j'ai eu la chance d'assister, chaque soir ou presque, à un concert de musique dite « classique » sous un chapiteau bondé de monde. Car en effet, la station alpine des Arcs organise depuis trois décennies une académie dont le principe consiste à réunir bon nombre de musiciens issus des différents conservatoires de notre belle France et de leur proposer de travailler durant la journée sous la férule d'un enseignant chevronné. Et pour les estivants qui choisissent d'aller s'oxygéner là-haut, entre 1600 et 1800 mètres d'altitude, un rendez-vous presque incontournable leur est proposé à partir de 20h30, sous la forme d'une soirée musicale gratuite où viennent se produire la plupart des musiciens chargés d'enseigner pendant la journée, mais aussi d'autres solistes invités pour l'occasion. Ce festival est une excellente manière de ne pas « marcher idiot » et d'aller à la rencontre d'une expression artisitique dont le répertoire allie un vrai classicisme à de nombreuses échappées vers des univers musicaux plus avant-gardistes, au grand dam d'une partie de l'auditoire, dont la curiosité semble s'être arrêtée au stade de la reconnaissance rassurante, alors qu'il est pourtant si essentiel de chercher à connaître.

Durant plusieurs étés consécutifs, pendant la deuxième quinzaine de juillet plus exactement, j'ai eu la chance d'assister, chaque soir ou presque, à un concert de musique dite « classique » sous un chapiteau bondé de monde. Car en effet, la station alpine des Arcs organise depuis trois décennies une académie dont le principe consiste à réunir bon nombre de musiciens issus des différents conservatoires de notre belle France et de leur proposer de travailler durant la journée sous la férule d'un enseignant chevronné. Et pour les estivants qui choisissent d'aller s'oxygéner là-haut, entre 1600 et 1800 mètres d'altitude, un rendez-vous presque incontournable leur est proposé à partir de 20h30, sous la forme d'une soirée musicale gratuite où viennent se produire la plupart des musiciens chargés d'enseigner pendant la journée, mais aussi d'autres solistes invités pour l'occasion. Ce festival est une excellente manière de ne pas « marcher idiot » et d'aller à la rencontre d'une expression artisitique dont le répertoire allie un vrai classicisme à de nombreuses échappées vers des univers musicaux plus avant-gardistes, au grand dam d'une partie de l'auditoire, dont la curiosité semble s'être arrêtée au stade de la reconnaissance rassurante, alors qu'il est pourtant si essentiel de chercher à connaître.